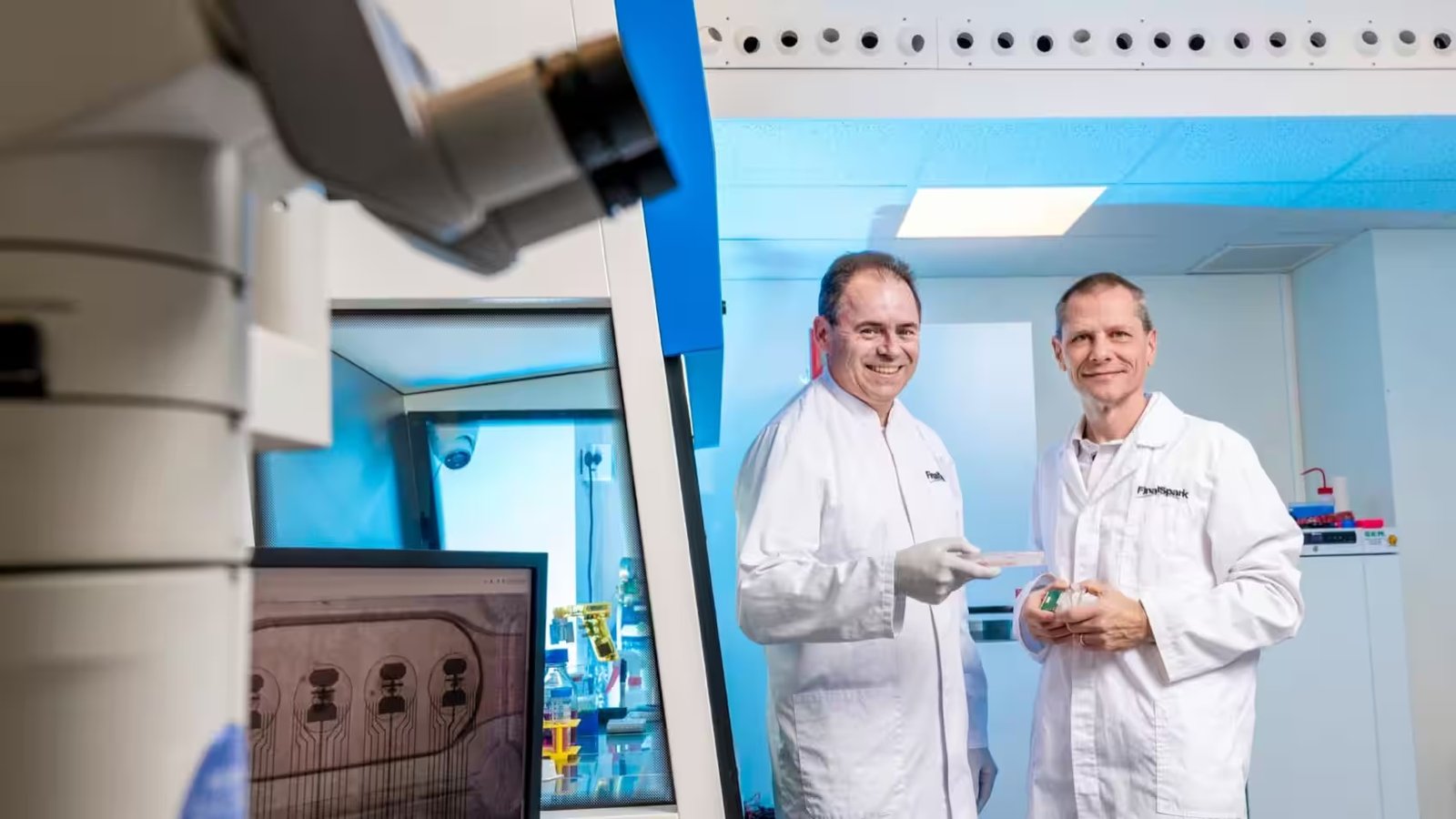

FinalSpark est un start-up suisse qui explore une nouvelle facette de l’IA (Intelligence artificielle) : l’Intelligence organoïde. Grâce à des bioprocesseurs, formés de neurones humains, cette nouvelle technologie pourrait permettre d’économiser des quantités colossales d’énergie. Vous êtes ici – Sciences a pu échanger avec Fred Jordan, cofondateur de FinalSpark, pour en apprendre plus sur l’étendue du projet en biocomputing.

Fred Jordan est un ingénieur physicien ayant fait ses études à l’INSA (Institut national des sciences appliquées) de Rennes. Il y a une trentaine d’années, il s’est installé en Suisse et a suivi un doctorat en traitement du signal à l’EPFL, l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne. En 2014, après avoir créé une première société, du nom d’AlpVision, avec son ami-associé Martin Kutter, il fonde avec lui FinalSpark. L’objectif initial de cette nouvelle aventure était « de révolutionner l’approche dans le domaine de l’IA » révèle Fred Jordan. En premier lieu, les deux chercheurs souhaitaient travailler sur des réseaux de neurones artificiels de type « Spiking Neurons », un modèle d’IA plus réaliste que ceux traditionnels. Par la suite, FinalSpark va finalement opter pour l’utilisation de neurones vivants, de manière à fournir une nouvelle approche à l’intelligence artificielle, plus performante, plus innovante et beaucoup moins énergivore.

Les organoïdes cérébraux, des « mini-cerveaux »

La technologie biologique employée par FinalSpark utilise le modèle des organoïdes cérébraux : des modèles tissulaires 3D dérivés de « cellules souches pluripotentes humaines induites ». En biologie, cela consiste à produire in vitro, à l’infini, n’importe quelle sorte de cellules de l’organisme à partir d’autres cellules [1]. « A partir, par exemple, de cellules de la peau, je peux les transformer en cellules souches. A partir d’une cellule souche, je suis en suite capable de refaire des cellules de n’importe quelle partie du corps » explique Fred Jordan. La société de Fred Jordan s’est donc procurée des cellules souches [2] qui ont pu être transformées de cette manière en neurones cérébraux. Après leur multiplication dans le laboratoire pour convenir aux quantités dont ils avaient besoin, les neurones ont pu être agglomérés pour former les organoïdes cérébraux. Grossièrement dit, ce sont des sortes de « mini-cerveaux » qui reproduisent certaines caractéristiques du cerveau humain. Ils mesurent environ 0,5 millimètres.

Ces organoïdes ont été rassemblés en 4 groupes de 4, puis connectés à des réseaux multi-électrodes (MEA) [3] (voir image ci-dessous). Leur durée de vie est actuellement de trois mois une fois qu’ils sont connectés aux électrodes (autrement elle peut monter jusqu’à 2 à 3 ans). Des études vont être menées dans le futur pour améliorer leur espérance de vie lorsqu’ils sont en activité.

L’apprentissage : un « ordinateur vivant »

Actuellement, les recherches chez FinalSpark sont, avant tout, tournées vers l’apprentissage du système neuronal biologique, à savoir l’ingestion de grandes quantités d’information pour pouvoir les restituer par la suite. Pour des systèmes de neurones artificiels (tels que ChatGPT), on sait aujourd’hui que cela est possible et que c’est très performant. Pour des systèmes biologiques, tout reste encore à faire. « L’être humain est capable d’apprendre grâce à des neurones biologiques. Cela étant dit, nous sommes sûrs qu’il y existe une solution. Pour autant, nous ne sommes pas sûrs de la complexité des choses à mettre en œuvre pour y arriver. De plus, aujourd’hui, personne n’a mené ses études en apprentissage in vitro » expose avec enthousiasme Fred Jordan. Si les recherches finissent par être concluantes, c’est un véritable « ordinateur vivant » qui pourraient être créé, dont le rendement énergétique pourrait être 1 million de fois supérieur (autrement dit, il consommerait jusqu’à 1 million de fois moins d’énergie) que les systèmes de calculs que nous connaissons aujourd’hui, comme les Central processing unit (CPU) des ordinateurs par exemple.

FinalSpark n’est pas la seule société à effectuer des recherches en biocomputing dans le monde. Il existe en effet au moins deux concurrents, selon Fred Jordan, qui sont aux États-Unis et en Australie. Bien qu’ils avancent dans un même direction, la concurrence se joue aujourd’hui surtout sur le dépôt de brevets, puisqu’il s’agit d’un domaine presqu’entièrement inexploré.

Éthique et partage de la plateforme de recherche

Les préoccupations éthiques n’échappent pas non plus à la société (bien qu’aucunes études, ni manipulations, ne sont menées sur des êtres humains dans le laboratoire). En effet, Fred Jordan exprime avec honnêteté qu’un neurone humain : « c’est une petite machine qu’on peut utiliser », pour autant il est pleinement conscient que cela peut poser des interrogations pour la société. En conséquence, le laboratoire est en train de mettre en place des collaborations avec des universités dans le domaine de la philosophie et de l’éthique. De plus, les chercheurs de FinalSpark savent aussi que les régulations futures, à travers des lois notamment, pourraient éventuellement remanier leurs recherches.

FinalSpark souhaite être transparent et partage pour cela l’activité des organoïdes cérébraux grâce à sa page « Live », qui représente les interactions entre les neurones en temps réel 24h/24. La « Neuroplatform », elle, donne aussi la possibilité à ses utilisateurs d’effectuer des expériences diverses et variées à distance. Le laboratoire est en effet totalement téléopérable depuis la pandémie du Covid-19. FinalSpark travaille d’ailleurs avec 34 universités à travers le monde qui y ont accès quand elles le souhaitent. L’équipe de Fred Jordan a aussi publié un article sur le site Frontiers, qui détaille leurs recherches et leur technologie •

Rédigé par François Terminet.

Image : Fred Jordan (à gauche) et son associé Martin Kutter, au sein du laboratoire Final Spark, Source : © Darrin Vanselow

[1] Le chercheur japonais Shinya Yamanaka a obtenu le prix Nobel de médecine en 2012 pour la découverte des « cellules souches pluripotentes induites ».

[2] Il existe de nombreuses sociétés, telles que Thermo Fisher Scientific, Sigma-Aldrich ou encore STEMCELL Technologies, qui vendent des cellules souches à des chercheurs.

[3] Les MEA ont été conçus par le laboratoire du professeur Roux de la Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture (HEPIA).