Le projet Planetary Boundaries Science a publié, le 24 septembre 2025, son second rapport dressant le « bilan de santé » de la planète. Alors que six limites planétaires sur neuf étaient déjà dépassées l’année dernière, une septième vient d’être franchie en 2025 : l’acidification des océans. Les auteurs de l’étude appellent à prendre urgemment des dispositions en faveur de l’environnement qui intègrent l’ensemble des processus naturels vitaux.

L’édition 2025 du rapport Planetary Health Check est sortie en septembre 2025. C’est le deuxième ouvrage du projet Planetary Boundaries Science (PBScience) lancé en 2023 qui évalue l’état de santé de notre planète. À partir des plus récentes données scientifiques et de modèles de simulations avancés, le rapport illustre notre position sur les 9 limites planétaires identifiées. Introduites en 2009 par un groupe de 28 scientifiques du Stockholm Resilience Centre, elles correspondent aux processus naturels qui régulent la stabilité, la résilience et les fonctions vitales de notre planète, « comme un bilan sanguin pour le corps humain. », aiment à comparer les auteurs du rapport. Les limites planétaires sont les suivantes : l’état de la couche d’ozone stratosphérique, le niveau de charge atmosphérique en aérosols, l’acidification des océans, les changements affectant l’eau douce, les changements sur le système terrestre, le changement climatique, la modification des flux biogéochimiques, l’introduction de nouvelles entités et le changement dans l’intégrité de la biosphère. Depuis des décennies, les activités humaines ont profondément affecté l’intégrité et la résilience de la planète, en témoigne un dépassement en 2025 de sept limites planétaires sur neuf.

L’acidification des océans

Pour la première fois en 2025, la limite concernant l’acidification des océans a été franchie. Celle-ci est calculée à partir du taux de saturation en aragonite, un élément que les organismes marins utilisent pour produire leurs coquilles et/ou squelettes. À cause des émissions de gaz à effet de serre, en particulier du CO2, une cascade de réactions chimiques s’opère. Davantage d’acide carbonique se forme dans l’océan, ce qui réduit le potentiel hydrogène (pH). Cela a pour conséquence de limiter la quantité de carbonate pour la faune marine (coquillages, coraux, mollusques, planctons). Ce taux est évalué à 2,84 Ωarag contre une limite fixée à 2,86 Ωarag. « Les organismes marins sont de plus en plus menacés, avec des signes de dommages à leurs coquilles. », commentent les scientifiques.

On estime que depuis le début de la révolution industrielle, le pH de l’océan est passé de 8,2 à 8,1, ce qui représente une hausse de 30 % de l’acidité du milieu. L’acidification des océans menace d’une part la vie marine, et, d’autre part, la capacité de ce milieu à stocker le CO2. En effet, l’océan est le deuxième plus grand réservoir à carbone de la planète. Par conséquent, ce constat est alarmant pour les écosystèmes terrestres qui dépendent aussi d’un océan sain.

Avant 2025, 6 limites étaient déjà franchies

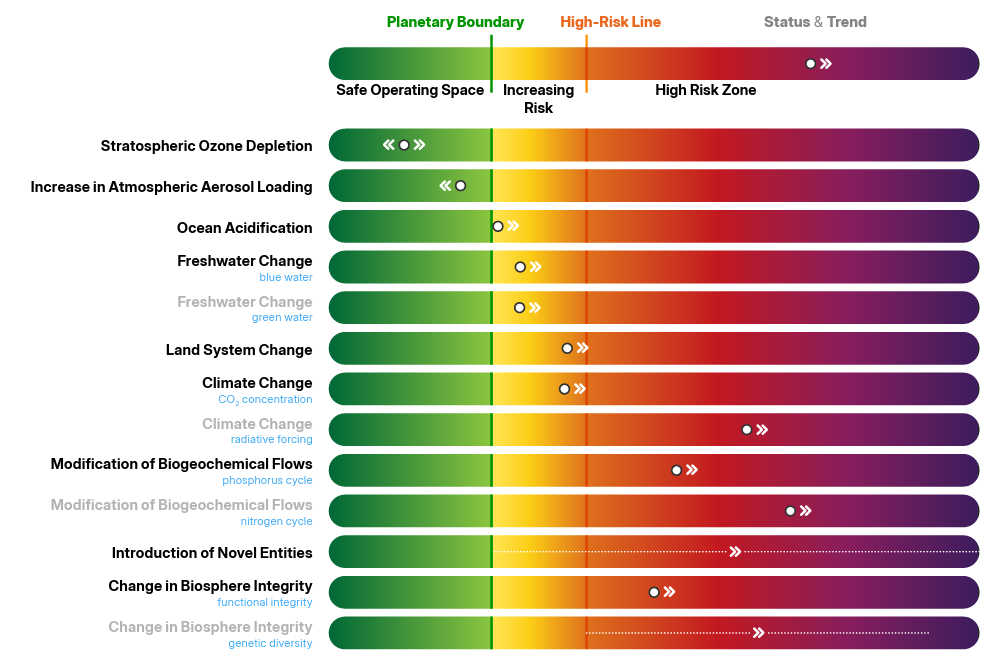

Le rapport distingue les limites planétaires, seuils à partir desquels le risque de perte de stabilité, de survie et de la capacité de la nature à absorber les chocs et les dommages augmente, des limites à haut risque, où il existe un risque plus élevé de dommages graves et irréversibles aux fonctions planétaires clés.

Le climat de la planète est bien au-delà de la limite planétaire définie par le rapport et proche de sa zone à haut risque. La concentration en CO2 dans l’atmosphère est ainsi évaluée à 423 ppm (partie par millions) en 2025, alors que sa limite est fixée à 350 ppm. On observe que l’Arctique est la zone affectée le plus rapidement par le réchauffement climatique. Par ailleurs, des « points chauds » se manifestent de plus en plus dans les zones urbaines, avec des émissions en hausse de méthane et de protoxyde d’azote, autres gaz à effet de serre préoccupants.

L’intégrité de la biosphère a, elle, dépassé la ligne à haut risque. En cause : un taux d’extinction d’espèce et une appropriation des espaces naturels par l’Homme trop élevés par rapport aux limites planétaires. Les récentes études ne semblent pas montrer, pour l’heure, de signe d’amélioration concernant ce point.

Les changements sur le système terrestre quantifie la superficie de la couverture forestière sur la planète. Celle-ci est estimée à 59% par rapport à la couverture forestière d’origine (sans réaffectation par l’Homme). La seuil à haut risque est fixé à 54%. Certes le déforestation est en déclin depuis quelques années, mais la majorité des biomes forestiers de la Terre ont atteint leur seuil critique.

Le cycle de l’eau est également très affecté par les activités humaines. En résulte une dégradation globale des vecteurs de transport de l’eau douce, avec des débits des cours d’eau réduits notamment. Le dépassement de cette limite planétaire conduit à une augmentation des risques d’occurrence d’épisodes de sécheresse et d’inondation.

Les flux géochimiques sont dans un état critique. Les données recueillies dans le rapport montrent un large dépassement de l’utilisation de fertilisants, tels que l’azote (+100 téragrammes par an au-dessus de la limite) ou le phosphore (+10 téragrammes par an au-dessus de la limite). Ces produits, utilisés majoritairement dans l’agriculture intensive, appauvrissent les sols et peuvent créer, à terme, des zones mortes.

Bilan des limites planétaires, Source : Planetary Health Check 2025

Les nouvelles entités correspondent aux substances non naturelles et créées par l’Homme (plastique, produits chimiques, etc.) qui pénètrent et perturbent les écosystèmes. Le rapport souligne, d’une part, le volume considérable de produits anthropiques rejetés dans l’environnement et, par ailleurs, le manque de tests et contrôles effectués en amont. En 2025, la limite a été largement transgressée.

Deux processus planétaires restent encore sous leurs seuils limites : la charge atmosphérique en aérosols et l’état de la couche d’ozone stratosphérique. Dans un premier temps, les études montrent une amélioration globale de la qualité de l’air à l’échelle mondiale. Mais des disparités régionales subsistent. Deuxièmement, la couche d’ozone est dans un état plus stable qu’elle ne le fut autrefois et peut ainsi récupérer lentement. L’intégrité de la couche d’ozone garantit l’efficacité de sa protection contre les rayons UV solaires.

Réfléchir en systémique

« Le rapport Planetary Health Check est bien plus que des données. C’est un appel à l’action. », assume Sylvia A. Earle, océanographe et membre du collectif indépendant Planetary Guardians. De fait, le rapport souligne le besoin d’entreprendre une approche systémique du fonctionnement de notre planète. Les activités humaines néfastes, telles que la combustion d’énergies fossiles, l’anthropisation des sols ou encore la pollution par exemple, peuvent avoir des conséquences interconnectées sur l’environnement. Ces conséquences peuvent, à leur tour, avoir des répercussions sur d’autres processus naturels, ce qui augmente à terme le risque de franchir des points de basculement irréversibles. « Par exemple, les polluants synthétiques comme les plastiques perturbent les écosystèmes océaniques, affaiblissant leur capacité à séquestrer le carbone et accélérant potentiellement le phénomène de basculement. », expliquent les chercheurs. « Les solutions efficaces doivent donc reconnaître et gérer ces interconnexions et ces risques de basculement, en intégrant les efforts locaux, régionaux et mondiaux, appuyés par des mesures et une surveillance rigoureuses. », concluent-ils •

Rédigé par François Terminet.

Image : Capture d’écran de la page de garde du Planetary Health Check 2025